РОМАНТИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ ПОЛЬСКОЙ НОВЕЛЛЫ[1]

Антология новеллы, представляющая читателю богатую зарубежную литературу со столь давними традициями, как польская, опирающаяся на более чем тысячелетнюю историю национальной письменности, может, естественно, основываться на самых разнообразных началах отбора и сочетания художественного материала. Любителям чтения хорошо известны сборники, содержание которых объединяет признак тематического или жанрового единства: новеллы об искусстве, научно-фантастический рассказ, детективная повесть. В основу может быть положен выбор общего хронологического измерения, монографический, авторский и другие принципы.

Творческие ценности, накопленные классической и современной литературой поляков, позволяют осуществить все перечисленные и многие не названные здесь виды антологий, создавая для составителей таких изданий лишь одну принципиальную сложность, которую со времен аббата Д'Алленваля — "отца" этого определения — традиционно именуют "embarras de richesses" ("затруднение от изобилия, богатства"). Именно своеобразие облика этой культуры позволяет нам предложить читателям книги знакомство с образцами польской новеллы, созданными примерно с середины прошлого до половины нынешнего столетия и объединёнными чертами, дающими возможность отнести их к широко понимаемой романтической традиции художественного творчества, которая составляет сердцевину национальной самобытности, оригинальности, неповторимости польского искусства .

Польский романтизм знаменовал собой кульминацию в истории национального творчества, поскольку идеологию правого дела — освободительной борьбы за возрождение государственной самостоятельности и независимости Польши, порабощённой в конце XVIII века соседними державами — царской Россией, Пруссией и Австрией, — он выражал в художественно неповторимой, эстетически новаторской форме. Недаром А. В. Луначарский объяснял гений Мицкевича "сочетанием в одном лице поэта мирового значения и поэта революционного". Не только во времена национального угнетения, неволи, запретов и гонений на язык и культуру поляков, когда их родина перестала существовать на политической карте мира, слово и дело великих романтиков — их "песни" были духовной святыней сынов и дочерей этого края, школой подлинного патриотизма, передавались из уст в уста, из рук в руки, из поколения в поколение. Высокая гражданственность и гуманистический пафос польского романтизма питали собой народолюбие и нравственную силу героев беспримерной эпопеи национально-освободительной борьбы, длившейся свыше века. Они возрождались в сознании передовой части польского общества в дни тяжелых испытаний, на которые не поскупилась для этого края судьба и самым страшным из которых стала вторая мировая война. Традиции, отзвуки, живой пульс романтизма ощутимы в литературе этого народа и сегодня — очень явственны они в произведениях такого польского "писателя мирового значения" (М. Бажан), каким был Ярослав Ивашкевич.

Разумеется, это далеко не случайно — ведь нравственные заповеди великих романтиков, их мечта о "временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся" (слова А. Мицкевича, донесённые до нас его собеседником — А. С. Пушкиным), глубоко созвучны идеалам демократии и гуманизма. Знаменитую фразу Адама Мицкевича из "Книг польского народа и польского пилигримства": "Поляк говорит народам: там Отчизна, где плохо; ибо везде, где в Европе угнетена свобода и идет борьба за неё, там борьба за Отчизну, и в этой борьбе все должны сражаться", — могли повторить и поляки — герои Парижской Коммуны, и польские участники мировых национально-освободительных выступлений, и солдаты генерала Вальтера (Кароля Сверчевского), патриоты-интернационалисты, бившиеся с врагами республиканской Испании, и польские воины времён второй мировой войны, сражавшиеся с гитлеровскими оккупантами на родной земле и далеко за её пределами... Многие из них пройдут перед вами, читатель, на страницах этого сборника в художественных образах, созданных писателями, верными замечательному девизу Иоахима Лелевеля и революционеров-романтиков, русских декабристов и польских повстанцев 1830 и 1863 годов, девизу: "За вашу и нашу свободу!", в образах героев "Жаклин" А.Струга, "Хайденрайха" Я. Ивашкевича, "Звезды Стойкости" К. Прушиньского...

Разумеется, это далеко не случайно — ведь нравственные заповеди великих романтиков, их мечта о "временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся" (слова А. Мицкевича, донесённые до нас его собеседником — А. С. Пушкиным), глубоко созвучны идеалам демократии и гуманизма. Знаменитую фразу Адама Мицкевича из "Книг польского народа и польского пилигримства": "Поляк говорит народам: там Отчизна, где плохо; ибо везде, где в Европе угнетена свобода и идет борьба за неё, там борьба за Отчизну, и в этой борьбе все должны сражаться", — могли повторить и поляки — герои Парижской Коммуны, и польские участники мировых национально-освободительных выступлений, и солдаты генерала Вальтера (Кароля Сверчевского), патриоты-интернационалисты, бившиеся с врагами республиканской Испании, и польские воины времён второй мировой войны, сражавшиеся с гитлеровскими оккупантами на родной земле и далеко за её пределами... Многие из них пройдут перед вами, читатель, на страницах этого сборника в художественных образах, созданных писателями, верными замечательному девизу Иоахима Лелевеля и революционеров-романтиков, русских декабристов и польских повстанцев 1830 и 1863 годов, девизу: "За вашу и нашу свободу!", в образах героев "Жаклин" А.Струга, "Хайденрайха" Я. Ивашкевича, "Звезды Стойкости" К. Прушиньского...

Наш великий поэт Александр Александрович Блок, в творчестве которого отчетливо звучит "музыка", интонация искусства романтизма, как всегда афористично и окрылённо, сказал, что "во всяком романтическом произведении заключено всемирное чувство, чувство как бы круговой поруки человечества". Эта интернациональная отзывчивость, гуманистическая страстность, не ведающая различий между соплеменниками и чужаками-иноверцами, роднит друг с другом такие классические польские новеллы, как "Цивилизация" Циприана Камиля Норвида, "Сахем" Хенрыка Сенкевича, "Мендель Гданьский" и "Милосердие общины" Марьи Конопницкой, "В жертву богам" Вацлава Серошевского.

Строго литературоведческое определение творческого метода таких выдающихся писателей Польши второй половины XIX — начала XX века, как Элиза Ожешкова, Марья Конопницкая, Болеслав Прус, Хенрык Сенкевич, Владыслав Станислав Реймонт, Адольф Дыгасиньский, Стефан Жеромский и другие, чьи произведения помещены в этой книге, конечно, реализм. Но не только перевернувшее и возродившее душу старого эмигранта-поляка чтение мицкевичевского "Пана Тадеуша" ("На маяке" Х.Сенкевича) или сатирически травестированный в "Обращённом" Б. Пруса излюбленный романтиками мотив "хождения героя в ад", Страшного суда, позволяют включить эти рассказы в русло романтической традиции, а прежде всего высказанная тем же А. А. Блоком мысль, что "подлинный реализм заключается не в простом подражании природе, но в преображении природы, то есть подлинный реализм — наследник романтизма, его родное дитя". Недаром мастера польской реалистической прозы своего духовного родства с великим наследием романтизма не только не отрицали, но им гордились.

Это обстоятельство позволило вынести в заглавие книги слово "новелла", и хотя термины "рассказ" и "новелла" часто трактуются как синонимы, обозначающие малую форму повествовательной прозы, более тщательный анализ их жанровых признаков даёт возможность сказать, что основной чертой новеллы является драматизм, воплощённый как в содержании, так и в сюжетных и стилевых особенностях произведения, тогда как рассказу свойственна большая эпичность, выраженная в спокойном, плавно развивающемся изложении. Несмотря на то, что грань эта, конечно же, достаточно условна, "малая проза", создаваемая в русле романтического искусства, как правило, имеет далеко не будничную, острую и напряжённую фабулу, а потому и больше соответствует узкому значению определения "новелла".

Не всё в наследии польского романтизма, эпохой расцвета которого стали 20 — 40-е годы XIX века, сохранило свою жизнестойкость, плодотворность и общественное значение для национальной культуры последующих эпох и современности. Мистические теории мессианства, "избранности" польского народа, которыми отравлял сознание "Великой эмиграции" обретавшийся в Париже после разгрома восстания 1830 года философ Анджей Товяньский, породили творческий кризис у виднейших поэтов - романтиков, вовлечённых в культ иррационализма (мудрый Норвид сказал о мессианстве: "Кто патриотизм сменит на исключительность, тот неизбежно превратит отчизну в секту и закончит фанатизмом"). О том, что в литературе романтизма действенно и продолжает обогащать ныне культуру поляков, пишет современный исследователь Анджей Василевский: "Страницы польского романтизма изобилуют прекрасными примерами активности, могущей в любую эпоху питать стремления и мысли, направленные в будущее. Это захватывающая энергия "Оды к молодости" Мицкевича, историческая прозорливость Словацкого, вместе с Норвидом заложившего основы критического отношения к национальному сознанию, необычайная готовность служить коллективу как элементарной частице родины, апология народа, труда, долга, справедливости, дерзкого разрыва оков традиции, если она оказывалась реакционной".[2]

Чтобы мотивировать круг писательских имён и произведений, представляющих здесь "романтическую биографию польской новеллы", не отступая от пушкинского требования судить художника по законам, им самим над собой признанным, напомним читателям слова В. Г. Белинского, которые вряд ли оспорили бы собранные здесь корифеи польского рассказа: "Жизнь там, где человек, а где человек, там и романтизм. В груди и сердце человека заключается таинственный источник романтизма — чувство, любовь есть проявление или действие романтизма, и потому почти всякий человек — романтик". «Удесятерённое чувство жизни, которое характеризует романтизм вообще» (Блок), напряжённость и драматизм духовных исканий человека и являются лейтмотивом, внутренне объединяющим героев антологии — от персонажей художественной прозы замечательного поэта XIX столетия Циприана Камиля Норвида до образов, созданных современной польской литературой .

Значительность и слава польской романтической традиции во многом объясняются редким многообразием индивидуальных писательских дарований и манер, при котором было бы глубоко несправедливо заявить, скажем, что, "зная рассказы Стефана Жеромского, вы знаете всё о романтической новелле поляков". Поэтому в предлагаемом вашему вниманию томе вы встретитесь с самыми несходными образцами жанровых и художественных решений — с фантастическим рассказом ("Петербургская легенда" Я. Ивашкевича и "Звезда Стойкости" К. Прушиньского), философской притчей ("Цивилизация" Ц. К. Норвида, "Из легенд Древнего Египта" Б. Пруса, "Замужество Присциллы" Я. Ивашкевича), героико-романтической балладой в прозе ("Эхо лесов" С. Жеромского), гротесково-сатирической новеллой ("Обращенный" Б. Пруса), рассказом о животных ("Волк, собаки и люди" А. Дыгасиньского), биографическим наброском-воспоминанием ("Фонограф", "Крашевский", "Мона Лиза" Я. Парандовского).

Сборник открывает новелла об искусстве, о судьбе художника в мире буржуазного торга любыми — материальными и духовными — ценностями, принадлежащая перу великого и трагически непонятого современниками поэта Циприана Камиля Норвида. Поразительные провидения мысли и дерзостное новаторство художественной формы обрекли его на драматически одинокое существование в жизни и культуре своей эпохи. Лишь по прошествии десятилетий, минувших со дня его нищенской кончины в богадельне для неимущих эмигрантов при церкви святого Казимира в парижском пригороде Иври, внуки, как и предсказал этот последний романтический пророк поляков, вспомнили о нём, родина и мир открыли для себя его могучее дарование. В нашей стране Норвид-стихотворец известен благодаря ряду изданий его поэтического наследия, отмеченных переводческими удачами таких поклонников его творчества, как М. Бажан, Д. Павлычко, Л. Мартынов, Д. Самойлов и др. Но Норвид-прозаик (он был автором нескольких томов прозы - "Белые цветы", "Чёрные цветы", "Горсть песка") доселе не открыт нашей аудиторией, и публикация здесь новелл "Ad leones!" и "Цивилизация" знаменует собой первую встречу русских читателей с его рассказами.

Отринутый и униженный своим веком, Норвид зорко распознал его сущность, торгашеский дух эры "порыва к предпринимательству". Это "психологическое наблюдение" воплощается в "Ad leones!" — рассказе о том, как скульптор (сам Норвид — всесторонне талантливый человек — был незаурядным живописцем и ваятелем), задумавший воспеть в своей работе духовную силу идейной убежденности и несокрушимой веры, по указке богатого и невежественного покупателя переделывает задуманное им в изображение апофеоза капитала. Подлинным же апофеозом капитала становится торжество чистогана над совестью и достоинством художника.

Символика широких философских обобщений Норвида приобретает поистине глобальный характер в новелле, отнюдь не случайно носящей название "Цивилизация". Отталкиваясь от конкретного жизненного факта — сообщения о гибели столкнувшегося с айсбергом судна, на котором он некогда возвращался в Европу из Америки (произошло это задолго до потрясшего весь мир в 1912 году крушения "Титаника"), — писатель осмысляет это событие как метафору смертельной опасности для всего разобщённого, расколотого и враждующего человечества, для всей цивилизации, превратившей людей в своих "манекенов", "гомункулусов", в безжизненные "логарифмы" технического прогресса. Предотвратить гибель цивилизации, по убеждению Норвида, могут только воля народов к взаимопониманию и взаимодействию во имя общего спасения, совместное стремление к уничтожению преград, национальных, сословных, культурных барьеров, разделяющих людей.

Особое и весьма значительное место в истории польской литературы принадлежит авторам-женщинам. Их плеяду открывает еще в период барокко незаурядная поэтесса Эльжбета Дружбацкая, а в пору сентиментализма ее пополняют Клементына Хоффманова, Марья Чарторыская-Виртембергская и др., а имя Нарцизы Жмиховской стоит у истоков национальной реалистической прозы. Наконец, в течение столетия, обозначающего хронологические границы нашей антологии, репутацию классиков польской словесности по праву завоевывают Элиза Ожешкова, Марья Конопницкая, Габриэля Запольская, Марья Домбровская, Зофья Налковская.

Исчерпывающую разгадку этого "польского феномена" вы здесь не найдете, но вполне определенно можно сказать, что, приняв на себя за сражающихся мужчин-повстанцев ответственность, связанную с патриотическим воспитанием новых поколений, с заботой о судьбах родного языка, с борьбой за национальное достоинство поляка, человеческое равноправие любой личности, будь то швейцарский бедняк ("Милосердие общины") или старый еврей, эпический образ которого с великолепной художественной силой встаёт со страниц "Менделя Гданьского", Элиза Ожешкова и Марья Конопницкая с истинно романтической страстностью утверждали свое понимание гражданского долга искусства перед народом. Их генетическую связь с эпохой романтизма обнаруживают и другие характерные приметы — скажем, мотив тайны, звучащий в "Зимнем вечере" Э. Ожешковой, где центральный герой — загадочный бродяга, скиталец, изгой, столь явственно родственный гонимым бунтарям и отверженным у польских, русских, немецких романтиков. В то же время сдержанная тональность и суровая правдивость повествования, отсутствие нарочитой экзальтированности ставят рассказы выдающихся "эмансипанток" в ряд лучших созданий польской "малой прозы".

Интернационализм подлинного человеколюбия раскрывается в новеллах М. Конопницкой с той же благородной прямотой и силой, какие обеспечили её знаменитому стихотворению "Как король шёл на войну" международную славу гневного антимилитаристского, антивоенного протеста. Эта "Баллада о Стахе" в русском переводе Андрея Колтоновского, положенная на музыку Ф. Ф. Кенеманом, была одним из любимых произведений в репертуаре Ф. И. Шаляпина, давшего стихам польской писательницы крылья своего исполнительского гения и принесшего их во многие страны Европы, Америки и Азии, включая Китай и Японию.

Самые популярные мастера польской реалистической прозы второй половины XIX века — Хенрык Сенкевич и Болеслав Прус — с полным правом почитаются и классиками исторического (знаменитая "Трилогия", "Крестоносцы", "Камо грядеши" и др. произведения Сенкевича, "Фараон" Пруса), бытового, социально-психологического ("Без догмата", "Семья Поланецких" Сенкевича, "Кукла" Пруса) романа, создателями крупных, эпических полотен и виднейшими представителями жанра новеллы. Более того, Сенкевич-рассказчик, автор таких великолепных, вершинных творений польского художественного слова, как "Янко-музыкант", "Бартек-победитель", "Из дневника познанского учителя", "На маяке", "Орсо", "Сахем", написанных в период наибольшей радикальности его общественно-политических взглядов, выгодно отличается в них как художник-демократ от "патриота шляхты", перу которого принадлежит "Огнём и мечом" — роман, отмеченный националистическими акцентами. Понятно, что выбор нескольких образцов из обширного новеллистического наследия этих двух выдающихся писателей — задача, трудность которой лучше всего характеризует упомянутое высказывание аббата Д'Алленваля.

Впрочем, при любых критериях отбора русский читатель вправе встретить здесь "Янко-музыканта" — рассказ, ставший в России в классическом переводе В. Г. Короленко столь же хрестоматийным, как и у себя на родине. Трагическая история гибели тянущегося к скрипке и музыке крестьянского мальчика, насмерть засечённого тёмной и грубой дворовой челядью, завершается сценой, где Сенкевич-сатирик демонстрирует всю бездну отчуждения между простым народом и презирающей его шляхтой: праздные баре-хозяева толкуют о стране искусства — Италии, где так отрадно отыскивать и поддерживать молодые таланты, а над могилой загубленного их равнодушием и пренебрежением польского таланта — Янко печально шелестят березы... В "Сахеме", возникшем в результате американской поездки Сенкевича, романтический портрет индейского вождя-воителя, столь часто украшавший произведения о покорении "дикого Запада", вписан автором в горько-реалистическую картину сытого торжества обывателей-колонистов, некогда истребивших гордое племя Черных Ужей, последний из которых — всего лишь исполнитель эффектного аттракциона в цирке, развлекающий толпу.

Как и в случае с Х. Сенкевичем, повествовательное искусство Пруса-новеллиста представлено здесь избранными вещами, способными, хочется думать, пробудить к этой важной стороне творчества польского классика интерес, который любознательный читатель может удовлетворить, обратившись к русским изданиям сборников его рассказов или к собранию сочинений. Произведения эти призваны также продемонстрировать разнообразие художественных решений, экспериментальных литературных приёмов поэтики "малой прозы" Пруса. Кроме ярко сатирического портрета польского скупца — национальной разновидности одного из "вечных" типов мировой литературы, собрата мольеровского Гарпагона, пушкинского Барона ("Скупой рыцарь") и гоголевского Плюшкина, здесь помещена и притча "Из легенд Древнего Египта". Польское литературоведение воздало должное этому маленькому шедевру Болеслава Пруса, отметив своеобразие и совершенство его художественной архитектоники, где драматическое напряжение достигается не с помощью динамично развивающегося действия, конкретных поступков, движущих сюжет, а благодаря созданной автором атмосфере ожидания. Ждёт своей кончины дряхлый фараон Рамсес; ждёт момента, когда его руку украсит священный перстень властителей Египта, наследник престола; ждёт освобождения из монастырского заточения Береника; ждёт вступления на трон нового повелителя народ... Но статика ожидания компенсируется нервной пульсацией замыслов и надежд, обуревающих душу преемника верховной власти над Египтом. Особый ритм прозы в этом рассказе — троекратное повторение патетического зачина-рефрена, троекратное возвращение "мотива" паука, троекратное перечисление свитков королевских эдиктов — метафорически связывает его композицию с треугольным силуэтом древней пирамиды, тень которой падает на лунный пейзаж места, где происходит действие. И как раз в "золотом сечении" новеллы Прус расположил сцену смертельного укуса ядовитым пауком молодого наследника трона. Крупный исследователь творчества автора "Фараона" 3. Швейковский установил, что замысел рассказа возник у писателя в связи с поступившими из Германии сообщениями о болезнях немецкого канцлера Бисмарка и кайзера Вильгельма 1-го, дававшими полякам в зоне прусского владычества надежды на воцарение принца Фридриха, правда , слабого и мнительного политика, но противника Бисмарка. Центральный в "Легенде" и традиционный для мировой литературы конфликт общественного долга и личного благополучия человека Прус решает с позиций демократа-"народника": тот, кто забывает о своих обязанностях перед родиной во имя собственного счастья, осуждён небом, приговорён судьбой.

Как и в случае с Х. Сенкевичем, повествовательное искусство Пруса-новеллиста представлено здесь избранными вещами, способными, хочется думать, пробудить к этой важной стороне творчества польского классика интерес, который любознательный читатель может удовлетворить, обратившись к русским изданиям сборников его рассказов или к собранию сочинений. Произведения эти призваны также продемонстрировать разнообразие художественных решений, экспериментальных литературных приёмов поэтики "малой прозы" Пруса. Кроме ярко сатирического портрета польского скупца — национальной разновидности одного из "вечных" типов мировой литературы, собрата мольеровского Гарпагона, пушкинского Барона ("Скупой рыцарь") и гоголевского Плюшкина, здесь помещена и притча "Из легенд Древнего Египта". Польское литературоведение воздало должное этому маленькому шедевру Болеслава Пруса, отметив своеобразие и совершенство его художественной архитектоники, где драматическое напряжение достигается не с помощью динамично развивающегося действия, конкретных поступков, движущих сюжет, а благодаря созданной автором атмосфере ожидания. Ждёт своей кончины дряхлый фараон Рамсес; ждёт момента, когда его руку украсит священный перстень властителей Египта, наследник престола; ждёт освобождения из монастырского заточения Береника; ждёт вступления на трон нового повелителя народ... Но статика ожидания компенсируется нервной пульсацией замыслов и надежд, обуревающих душу преемника верховной власти над Египтом. Особый ритм прозы в этом рассказе — троекратное повторение патетического зачина-рефрена, троекратное возвращение "мотива" паука, троекратное перечисление свитков королевских эдиктов — метафорически связывает его композицию с треугольным силуэтом древней пирамиды, тень которой падает на лунный пейзаж места, где происходит действие. И как раз в "золотом сечении" новеллы Прус расположил сцену смертельного укуса ядовитым пауком молодого наследника трона. Крупный исследователь творчества автора "Фараона" 3. Швейковский установил, что замысел рассказа возник у писателя в связи с поступившими из Германии сообщениями о болезнях немецкого канцлера Бисмарка и кайзера Вильгельма 1-го, дававшими полякам в зоне прусского владычества надежды на воцарение принца Фридриха, правда , слабого и мнительного политика, но противника Бисмарка. Центральный в "Легенде" и традиционный для мировой литературы конфликт общественного долга и личного благополучия человека Прус решает с позиций демократа-"народника": тот, кто забывает о своих обязанностях перед родиной во имя собственного счастья, осуждён небом, приговорён судьбой.

Творчество второго польского лауреата Нобелевской литературной премии (первым был Х. Сенкевич) Владыслава Станислава Реймонта представлено в антологии одним из его наиболее впечатляющих рассказов — "Однажды". Всю силу страстного отрицания мира жестокой эксплуатации вложил автор в описание условий и сути существования своего персонажа — пана Плишки (плишка — по-польски "червяк", "трясогузка"), ставшего жалким придатком к царящей на фабрике машине, её послушным и ничтожным винтиком. Природа, деревня видятся из громыхающего ада индустриального города каким-то идиллическим приютом отдохновения и покоя, но тем, кому известны рассказы "крестьянского цикла" писателя, ясно, что он не заблуждался и на сей счёт, характеризуя кричащие противоречия, беспросветную нужду и жестокую борьбу за клочок земли в пореформенном польском селе.

Творчество второго польского лауреата Нобелевской литературной премии (первым был Х. Сенкевич) Владыслава Станислава Реймонта представлено в антологии одним из его наиболее впечатляющих рассказов — "Однажды". Всю силу страстного отрицания мира жестокой эксплуатации вложил автор в описание условий и сути существования своего персонажа — пана Плишки (плишка — по-польски "червяк", "трясогузка"), ставшего жалким придатком к царящей на фабрике машине, её послушным и ничтожным винтиком. Природа, деревня видятся из громыхающего ада индустриального города каким-то идиллическим приютом отдохновения и покоя, но тем, кому известны рассказы "крестьянского цикла" писателя, ясно, что он не заблуждался и на сей счёт, характеризуя кричащие противоречия, беспросветную нужду и жестокую борьбу за клочок земли в пореформенном польском селе.

Самую заповедную, главную для искусства романтизма тему — тему любви - на страницах этой книги ведёт голос женщины, которую широкая читательская и театральная публика знает как автора  безжалостно едкой социально-обличительной комедии "Мораль пани Дульской", а также прозаических произведений ("Каська-кариатида", сборник рассказов "Человеческий зверинец" и др.), не без оснований относимых к школе польского натурализма из-за преимущественного внимания к естественно-биологической обусловленности поведения героев. Однако, как и всякий по-настоящему значительный писатель, Габриэля Запольская, о которой идет речь, не может быть исчерпывающе объяснена и оценена лишь с помощью подобного определения её творческого метода: на это указывает зрелость реалистической типизации в "Морали пани Дульской", где "дульщина" была заклеймена именно как социальное явление, а с другой стороны — романтическая взволнованность и горячая вера в высокое предназначение любви, трактуемой в поэтических, а не натуралистических тонах в её новелле "Люблю тебя!". Любовная тема проведена здесь через все круги общественной иерархии — от простонародья до аристократии и в заключительной, самой сильной части рассказа используется для гневного порицания мертвящей догматики церковного ригоризма, системы воспитания и мышления, калечащей человеческие судьбы. Антиклерикальное звучание этого раздела новеллы, пожалуй, можно выразить словами В. В. Стасова, сказавшего в связи с "Семинаристом" М. П. Мусоргского: "Молодая жизнь, захваченная в железный нелепый ошейник и там бьющаяся с отчаянием, — какая это мрачная трагедия!"

безжалостно едкой социально-обличительной комедии "Мораль пани Дульской", а также прозаических произведений ("Каська-кариатида", сборник рассказов "Человеческий зверинец" и др.), не без оснований относимых к школе польского натурализма из-за преимущественного внимания к естественно-биологической обусловленности поведения героев. Однако, как и всякий по-настоящему значительный писатель, Габриэля Запольская, о которой идет речь, не может быть исчерпывающе объяснена и оценена лишь с помощью подобного определения её творческого метода: на это указывает зрелость реалистической типизации в "Морали пани Дульской", где "дульщина" была заклеймена именно как социальное явление, а с другой стороны — романтическая взволнованность и горячая вера в высокое предназначение любви, трактуемой в поэтических, а не натуралистических тонах в её новелле "Люблю тебя!". Любовная тема проведена здесь через все круги общественной иерархии — от простонародья до аристократии и в заключительной, самой сильной части рассказа используется для гневного порицания мертвящей догматики церковного ригоризма, системы воспитания и мышления, калечащей человеческие судьбы. Антиклерикальное звучание этого раздела новеллы, пожалуй, можно выразить словами В. В. Стасова, сказавшего в связи с "Семинаристом" М. П. Мусоргского: "Молодая жизнь, захваченная в железный нелепый ошейник и там бьющаяся с отчаянием, — какая это мрачная трагедия!"

Крупнейший писатель-анималист в польской художественной прозе Адольф Дыгасиньский оставил о себе память как блестящий знаток и литературный живописец родной природы. Дыгасиньский порой излишне натуралистично проводил параллели между судьбами людей и животных, но в лучших своих произведениях, к числу которых нужно отнести рассказ "Волк, собаки и люди", стремился пробудить в читателях гуманность и сострадание как к тем человеческим существам, чья обездоленность и затравленность хуже, чем в пресловутой "собачьей жизни", так и к нашим собратьям в огромной семье мира. Один из них — главный герой повествования, волк Бута, освоившийся с людьми и доверившийся им, но встретивший от них не помощь, а смерть. Щемяще-грустный финал рассказа проникнут той болью, тем состраданием к ни в чем не повинному зверю, какие много лет спустя помогли родиться на свет пронзительным строкам о гибели Акбары в айтматовской "Плахе".

Крупнейший писатель-анималист в польской художественной прозе Адольф Дыгасиньский оставил о себе память как блестящий знаток и литературный живописец родной природы. Дыгасиньский порой излишне натуралистично проводил параллели между судьбами людей и животных, но в лучших своих произведениях, к числу которых нужно отнести рассказ "Волк, собаки и люди", стремился пробудить в читателях гуманность и сострадание как к тем человеческим существам, чья обездоленность и затравленность хуже, чем в пресловутой "собачьей жизни", так и к нашим собратьям в огромной семье мира. Один из них — главный герой повествования, волк Бута, освоившийся с людьми и доверившийся им, но встретивший от них не помощь, а смерть. Щемяще-грустный финал рассказа проникнут той болью, тем состраданием к ни в чем не повинному зверю, какие много лет спустя помогли родиться на свет пронзительным строкам о гибели Акбары в айтматовской "Плахе".

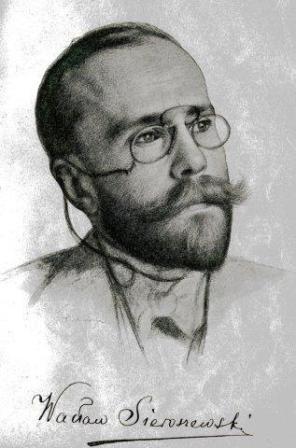

Давно не звучало по-русски мускулистое и незаёмное писательское слово Вацлава Серошевского — отважного и крупного человека, исследователя, художника. Участник первой польской социалистической организации, руководимой Людвиком Варыньским, автор написанной в казематах варшавской цитадели стихотворной прокламации рабочих-революционеров "Чего они хотят", он по приговору царского суда провёл двенадцать лет в сибирской ссылке (в Якутии, а затем — за попытку побега — на Колыме). Жизнь народов Северной Сибири, ставшая предметом его этнографических трудов, дала богатый материал для оригинальной романтической прозы Серошевского, открывшей этот обширный край якутов, чукчей, тунгусов не только соотечественникам писателя, но и русским

читателям, познакомившимся с его новеллами "Хайлак", "В западне", "В жертву богам" и др. в авторском переводе. Свои первые рассказы ссыльный Серошевский писал пером и чернилами собственного изготовления на обрывках попавшихся ему газет.

читателям, познакомившимся с его новеллами "Хайлак", "В западне", "В жертву богам" и др. в авторском переводе. Свои первые рассказы ссыльный Серошевский писал пером и чернилами собственного изготовления на обрывках попавшихся ему газет.Впоследствии репутация Серошевского — человека и литератора — была омрачена в глазах многих поляков его связью с политическим лагерем маршала Пилсудского и положением руководителя официозной Академии литературы, но в период расцвета своей художественной деятельности, в годы создания сибирских рассказов (1890-е), он, описывая существование племён, не затронутых цивилизацией, относится к этим людям без тени высокомерного пренебрежения европейца, с восхищением говорит о героизме их повседневной жизни, о нравственной силе и стойкости, верности слову и принятому решению. Именно такой могучий и цельный характер человека, готового принести себя в жертву людям и ради них гибнущего на алтаре кровожадных богов, стоит в центре рассказа "В жертву богам", созвучного романтическим тонам молодой прозы В. Г. Короленко и М. Горького.

Внешне схожий с Серошевским путь от активиста-подпольщика левого фланга польского социалистического движения, узника царских тюрем и ссыльного до сенатора Второй республики прошел Анджей Струг (псевдоним Тадеуша Галецкого), автор художественной летописи революционной борьбы поляков в 1905-1907 годах (сборники рассказов "Люди из подполья", "Из воспоминаний старого сочувствующего" и другие произведения). Однако прозрение, связанное с пониманием того, что Польша Пилсудского трагически далека от взлелеянной им в мечтах страны подлинной демократии и свободы, за которую отдавали свои жизни герои революционного подполья, поставило его в ряды открытой и бескомпромиссной оппозиции властям "санации" (националистическую политику подавления гражданских прав власти называли "санацией", то есть "оздоровлением" страны), облекло доверием масс, избравших его президентом демократической Лиги защиты прав человека и гражданина, членом центрального комитета МОПРа, обусловило его всё более тесное сотрудничество (в последние годы жизни) с польской социал-демократией. Замечательный рассказ Струга "Жаклин", его органичность для человеческого и писательского облика автора точно характеризуют слова близко знавших этого незаурядного человека:

Внешне схожий с Серошевским путь от активиста-подпольщика левого фланга польского социалистического движения, узника царских тюрем и ссыльного до сенатора Второй республики прошел Анджей Струг (псевдоним Тадеуша Галецкого), автор художественной летописи революционной борьбы поляков в 1905-1907 годах (сборники рассказов "Люди из подполья", "Из воспоминаний старого сочувствующего" и другие произведения). Однако прозрение, связанное с пониманием того, что Польша Пилсудского трагически далека от взлелеянной им в мечтах страны подлинной демократии и свободы, за которую отдавали свои жизни герои революционного подполья, поставило его в ряды открытой и бескомпромиссной оппозиции властям "санации" (националистическую политику подавления гражданских прав власти называли "санацией", то есть "оздоровлением" страны), облекло доверием масс, избравших его президентом демократической Лиги защиты прав человека и гражданина, членом центрального комитета МОПРа, обусловило его всё более тесное сотрудничество (в последние годы жизни) с польской социал-демократией. Замечательный рассказ Струга "Жаклин", его органичность для человеческого и писательского облика автора точно характеризуют слова близко знавших этого незаурядного человека:

"...Поляк с головы до ног — по внешности, по склонностям и темпераменту, — он был горячим патриотом... и при этом обладал на редкость глубоким и осознанным чувством международной солидарности. Не фразы об интернациональном единении трудящихся и не мудрствование, а кровное ощущение своей сопричастности миру труда в Польше и за её границами было важнейшей чертой его духовной организации"[3].

"Совестью польской литературы" называли современники и последователи Стефана Жеромского. Возрожденные им в отечественной прозе традиции гражданственного романтизма Мицкевича и Словацкого связаны прежде всего с созданием писателем столь внутренне близкого ему образа самоотверженного борца за свободу, социальное раскрепощение и просвещение народа, образа, проходящего через всё его творчество. Романтический ореол несокрушимой нравственной убежденности, морального и патриотического подвига делал героев его произведений высоким примером служения народу для многих представителей демократической интеллигенции. Нередко они избирали своими партийными и армейскими псевдонимами имена персонажей прозы своего идейного наставника. Духовную чистоту и стойкость любимого им типа положительного героя - "общественника" Жеромский оттенял, подчёркивал объективным воссозданием гораздо более многочисленной в буржуазном мире категории лиц нравственно мертвеющих, засасываемых трясиной обывательского равнодушия и психологии личной выгоды, — таков в "Непреклонной" доктор Обарецкий, растерявший под натиском мещанской "прозы жизни" свои юношеские идеалы, выродившийся в лекаря-дельца, подобного чеховскому Ионычу. Примечательно, что встречавшийся с польским писателем в 1907 году в Италии А. М. Горький заметил: "Жеромский внутренне — имел кое-что общее с Чеховым".[4]

Другое великое имя русской литературной классики, упоминаемое в связи с Жеромским, — это Ф. М. Достоевский. Польского писателя по аналогии с ним нередко называют "жестоким талантом", поскольку он не щадил душевного спокойствия своих читателей, не баюкал их благополучно-умиротворёнными финалами, а стремился к воссозданию той полифонии идей, взглядов, философий, столкновение которых не сулит простых и однозначных ответов, но будит совесть и сознание людей постановкой вопросов острейшего морального выбора (рассказ "Табу"). Недаром критик "Русской мысли" в 1906 году писал: "Кто не боится душевных содроганий, пусть читает Жеромского".

С этой чертой мировоззрения художника-гражданина связан выбор им девиза своего творчества — "бередить польские раны, чтобы они не затягивались коростой подлости". Одна из таких "ран" — память о пролитой во имя освобождения родины крови повстанцев 1863 года. Этой теме посвящена, как считал Ярослав Ивашкевич, "лучшая новелла во всей польской литературе" — "Эхо лесов" С. Жеромского, вещь действительно поразительная в своем лаконизме, глубоком внутреннем драматизме и подспудно звучащем голосе веры в торжество великого и праведного дела вызволения отчизны из оков неволи. ...читать далее